起床

全然眠れなかった。前日1万5千歩ぐらい歩いたのに。旅行するとたまにあるんだよなー。ほんと困る。気が張ってるから日中眠くなることはないけど、着実に脳と体にダメージが蓄積されていくのが分かる。これからの旅行はメラトニンも持参することにした。効果あるといいな。

身支度を整えて国立美術館へ向かう。

ストックホルム国立美術館

ストックホルム国立美術館(Nationalmuseum)はスウェーデン最大級の美術コレクションを誇り、主に絵画、彫刻、素描、版画、工芸品などを所蔵している。

館内は時代区分ごとにエリアが分かれている。16世紀から始まり、17、18と続いていく。16世紀エリアは特に目を惹かれるものが無く、一周回って次に進んだ。

17世紀の作品でしばらく足を止めたのはレンブラントの『クラウディウス・キウィリスの謀議』だった。古代ローマに対するゲルマン系部族・バタウィ族の反乱を描いていて、クラウディウス・キウィリスという人物が反乱の指導者として登場する。暗い中での劇的な光と誓いの場面が印象的な、レンブラント晩年の大作である。

数年前アムステルダムに行った際、アムステルダム国立美術館(Rijksmuseum)に行き、そこでレンブラントの作品を(たぶん)初めて実際に見た。彼の絵に魅入ってしまったのを今でも鮮明に覚えている。元々国立美術館ではなくアンネ・フランクの家にいく予定だったが、チケットが取れなかった。そこで急遽行きたいところリストに入っていた国立美術館に行ったのだが、本当に行って良かった。

アムステルダム国立美術館にいた時、何故レンブラントの作品にこんなにも心を惹かれるのだろうと思いながらオーディオガイドを聴いていたら、その理由の一部についても説明してくれていた。

レンブラントが他の画家と一線を画したのは、光と影の対比を巧みに用いることで、絵画に劇的な効果と心理的深みをもたらしたことによる。人物や場面に強い光を当て、背景や周囲を暗くすることで視線を誘導し、感情や物語性を強調する効果を生んでいる。また、筆の逆側(柄の部分)を使って絵具を引っかくようにして細部を描くという独自の技法でも知られている。この技法は、絵具がまだ乾かないうちに筆の柄で線を引くことで、髪の毛、衣服の刺繍、光のきらめきなどを非常に繊細かつ立体的に表現できるものである。

レンブラントの作品を見る時があれば、是非意識してみてほしい。

ストックホルムでも彼の作品を目にできて嬉しかった。

他に印象深かったのは、はっちゃけた自画像で有名なジョゼフ・デュクルーである。これは18世紀に書かれたものだ。

通称『しーっのポーズ』。噂に違わぬはっちゃけぶりだ。他の作品もあるよ。

ジョゼフの自画像は大人気で、美術館のお土産コーナーでも大々的にピックアップされていた。ポストカードとか、もしかしたらTシャツもあったかもしれない。

せっかくストックホルムの美術館に来たので、ストックホルム出身の画家も紹介しておこう。

ウジェーヌ・ジャンソン(Eugène Jansson, 1862–1915)ストックホルム出身で、印象派の影響を受けつつ、夜景と青を基調とした独自のスタイルを築いた画家である。自分は基本的に写実的な絵よりも、輪郭がぼんやりとした淡く幻想的な絵が好きで、彼の画風は心の琴線をぶるっぶるに震わせてきた。

1枚目の作品は『海と都市の夜景』。ストックホルムのリッダーフィヤルデン湾(Riddarfjärden)を望む夜景を描いている。静かな水面と街の明かりが印象的で、青と橙の対比が特徴的。

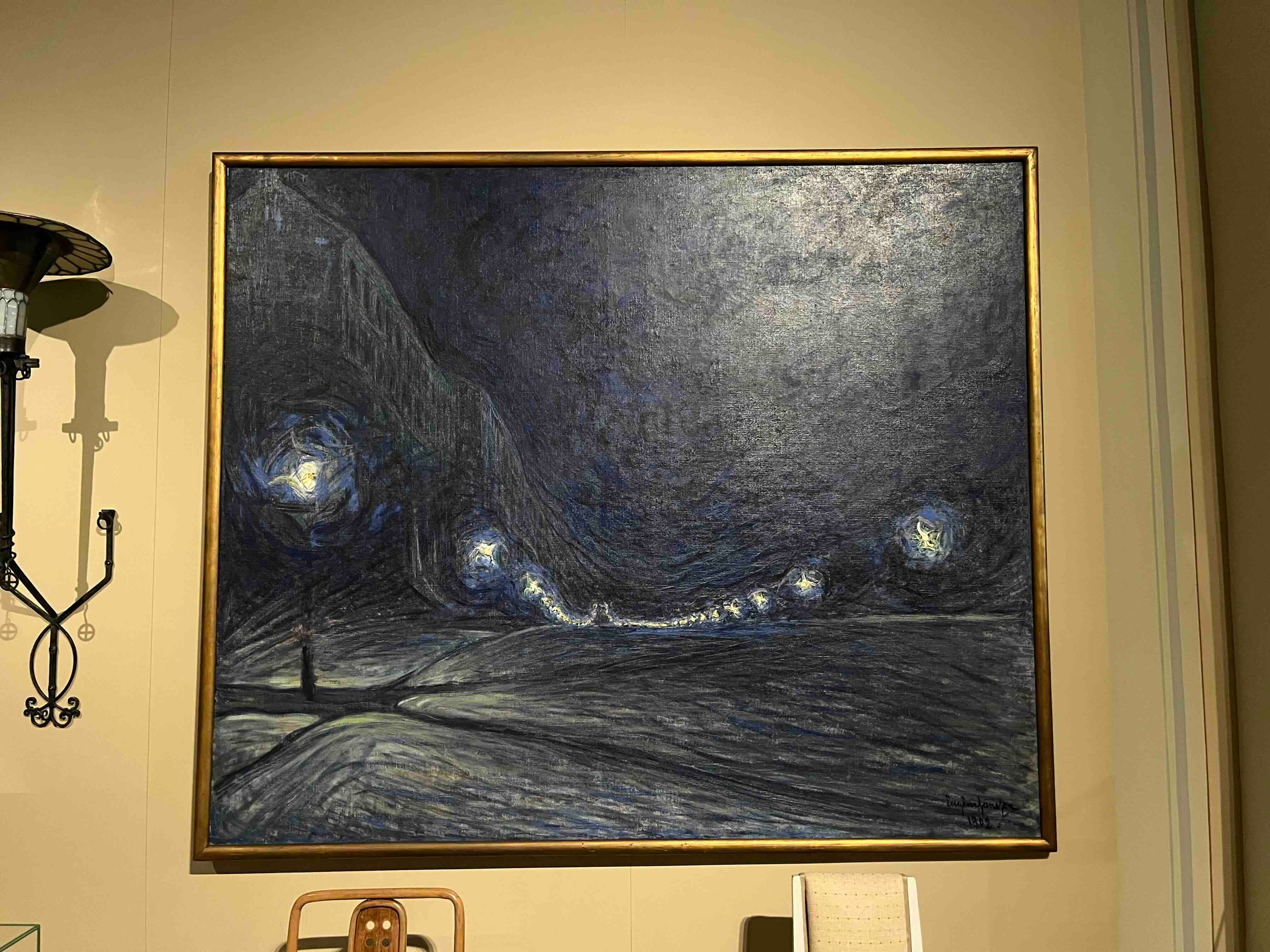

そして2枚目は『坂道と街灯の夜景』。ストックホルムの丘や通りを描いたもので、青の渦巻きはジャンソンの代名詞とも言える特徴的な筆使いである。光の加減で上手く撮れなかったが、雰囲気は感じてもらえると思う。

とにかく夜景を描くのが好きだったようだ。深い黒と青の中で所々に浮かび上がる白い光は、先の見えない人生を照らす希望のようにも思える。

他の有名どころの画家でいうと、ルノワールの『ラ・グルヌイエール(La Grenouillère)』も掲げられていた。

やっぱりこう、何て言えばいいのか分からないけど、まさに印象派って感じの筆つがいや色の置き方、水面のゆらぎの表現とか、好きだなと思う。

美術館内には絵画の他にも20世紀中頃にデザインされたタペストリーや家具なども展示されていたが、特別面白いと思ったものは無かった。撮った写真を見返してみたが、別に書くことは無い。

いくつか心に残った作品はあったが、全力で勧めたいと思う場所では無かった。日程に余裕があったら行ってみてもいいし、そうでなければ他の場所を優先してもいいと思う。